RSM 部落格:徒手治療技術

肌筋膜鬆解療法緩解下顎緊繃

學生常嘗試透過專注於頸部來解決上頸椎僵硬的問題,僅治療後鏈可見的症狀,卻忽略了位於前方的根本原因。根據我的經驗,口腔顎面系統(包括牙齒、下顎骨及相關軟組織)在上半身力學中扮演著無聲的主導角色。若治療師忽視咀嚼肌,便無法根本解決功能障礙的原因。

咀嚼肌所承受的機械應力常引發一連串全身姿勢問題。若因磨牙症導致咬肌與顳肌持續向心收縮,這種互相牽拉的張力會直接傳遞至枕下三角區。此機械耦合迫使頭部前傾以維持呼吸道暢通,進而使斜方肌與肩胛提肌過度緊張以支撐頭部槓桿。若僅治療肩膀問題而忽略下顎緊張,猶如在船上舀水卻不堵漏。

了解顳顎關節障礙與運動鏈

有效治療功能障礙,首先必須理解顳顎關節的獨特結構。它是人體唯一必須雙側同步運動的關節;左側受限會立即改變右側生物力學。此依賴性導致單側肌肉痙攣迫使對側過度負荷,最終引發顳顎關節障礙。

咀嚼系統透過強大的環狀機制運作。咬肌與內側翼肌在下顎角周圍形成功能性環路。當肌肉平衡時,下顎沿中心軌跡運動;若其中一部分肌肉縮短或纖維化,則會在關節盤產生剪切力。

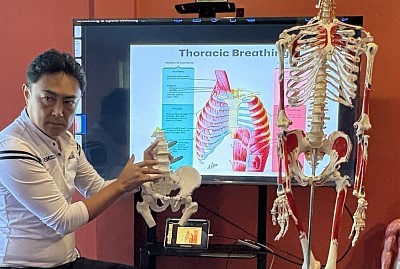

我們課程中亦強調深層前線肌筋膜經線,該經線自足部深層結構起,經骨盆底與橫膈膜,終止於咀嚼肌。此路徑解釋了骨盆不穩與咬緊牙關間的關聯。理論上,該經線頂端功能障礙會影響骨盆穩定性與呼吸機制。在運動醫學領域,此限制會限制橫膈膜活動,降低耐力運動員的最大攝氧量,因為上鍊功能受限。

口面部疼痛的解剖學

口面部疼痛涵蓋多種症狀,但在手法治療中,我們主要關注肌筋膜激痛點與卡壓。病因罕為單一肌肉,而是咀嚼肌群協同功能障礙。

咬肌相較體積為人體最強肌肉。當咬肌過度緊張,會形成明顯激痛點,放射至耳朵與上臼齒,患者常誤以為牙痛。顳肌則負責固定下顎,其激痛點放射至太陽穴及眼眶上方,常類似緊張型頭痛。

筋膜不僅是包裹組織,更是感官器官。面部筋膜極為密集,持續緊繃導致筋膜組織密化與脫水。筋膜層間玻尿酸變得黏稠,從潤滑劑轉為膠狀物質,阻礙髁突向前滑動所需的順暢運動。此處慢性功能障礙導致關節囊內結構改變,僅拉伸無效,必須施加剪切力以恢復筋膜水分與滑動功能。

超越標準肌筋膜按摩

傳統教育常忽略臉部,視為「美容」區域而非功能區。然而,有效的咀嚼系統肌筋膜按摩需高度精準,不能僅揉捏臉頰,必須感知纖維方向與筋膜層深度。

治療外部肌肉僅解決一半問題。翼外肌或為該區臨床意義最大卻最少人知的肌肉,為下顎主要下壓與前伸肌,且直接止於關節盤。翼外肌痙攣會向前牽拉關節盤,導致移位並產生特徵性「喀嚓」聲。因翼外肌位於顴弓後方,難以外部觸診,需採用口內肌筋膜入路。

顳顎關節鬆解術方案

顳顎關節鬆解非強行張口,而是透過放鬆神經系統,恢復關節囊內空間。我的臨床理念強調初期「少即是多」,因三叉神經易受刺激,過度用力反而引發肌肉保護性收縮。

我們以持續低負荷壓力激活限制屏障,等待組織「融化」或放鬆。治療師戴手套,手入頰腔,尋找上顎臼齒與臉頰間翼內袋,施以輕柔側向或向上牽引。此技術常立即減輕臉部緊張,增加活動範圍,重置本體感受器,使神經系統進入更放鬆的「中立」狀態。

自我筋膜放鬆維持

因無法全天陪伴客戶,客戶教育至關重要。我教學生為客戶制定安全有效的自我筋膜放鬆方案。若缺乏日常維護,導致肌肉緊繃的神經肌肉模式易復發。

有效方法之一為讓顧客用指關節或指尖剝離咬肌:

- 咬肌放鬆:將手掌根部或指關節輕置於顴骨下方(顴弓處),施以適度向內壓力,緩慢向下滑至下顎角,同時緩慢張口。此主動放鬆技巧固定組織並拉長肌肉單元。

- 顳肌放鬆:用指尖平放,按壓太陽穴。非摩擦皮膚,而是讓頭皮於顱骨上滑動。尋找壓痛點,保持按壓,同時張合嘴巴。

此自我照護方法增強患者自主能力,打破疼痛循環,提供工具於壓力引起肌肉緊張發展為痙攣前進行控制。

培養「思考之手」

在RSM國際學院,我們目標非製造按部就班的機器人,而是培養「會思考的手」。處理下顎疼痛時,不僅揉搓疼痛部位,更是在與支撐顱骨抗重力的複雜支點互動。

掌握口腔顎面系統是區分一般治療師與臨床專家的關鍵,需深入研究骨學、肌肉學與神經學。回報是能解決其他從業者束手無策的複雜疼痛難題。透過精準且合乎因果邏輯地處理頭頸部肌筋膜結構,我們不僅恢復活動能力,更提升生活品質。下顎骨雖小,影響卻巨大,務必給予應有尊重。

如何追蹤按摩學校學習進度與臨床能力提升

在RSM國際學院,我們始終強調,成為頂尖執業者的關鍵不在於練習時數的累積,而在於臨床推理能力的提升。當學生詢問如何評估自身進展時,我會說明,真正的進步體現在他們能否將零散的解剖知識整合成完整的治療策略。進步既是智力的提升,也是身體技能的增強。

按摩療法臨床能力的演變

訓練初期,學生自然會將注意力集中於自己的雙手,專注於壓力、節奏與順序的技巧。然而,這種內向的專注可能阻礙臨床感知。當學生將焦點從自身操作轉移至患者組織反應時,便是明顯的進步標誌。

我們透過觸診技巧的精進來密切監控此一過程。第一個月,學生可能能辨識出如膕繩肌等大肌群;至第三個月,應能區分半腱肌與股二頭肌,並察覺肌間隔內的特定沾黏。這種觸覺敏銳度的提升使介入更為精準,學生由猜測轉向準確評估。追蹤運動鏈功能障礙的能力,正是運動醫學按摩療法與傳統放鬆技巧的關鍵區別。

掌握SOAP記錄以客觀追蹤進展

紀錄是監測發展軌跡最具體的方法。SOAP記錄不僅是行政文件,更是揭示治療師臨床推理的診斷工具。我們課程中會評估這些記錄的品質,以確保學生真正掌握相關知識。

主觀與客觀資料

「主觀」部分反映學生擷取患者病史的能力。初學者或許只記錄「肩痛」,高階學生則會記錄「外展時岡上肌腱劇烈疼痛,外旋時緩解」,此細節展現對損傷機制的理解。同理,「客觀」部分評估評估技能,需精確測量,如「右側頸椎旋轉受限,僅45度」。若未量化功能障礙,學生無法有效評估治療成效。

運用可自訂SOAP格式

標準表格難以捕捉運動醫學中關鍵細節,因此我們採用可自訂SOAP模板,引導學生執行特定骨科檢查。包含托馬斯試驗、費倫試驗等評估項目,促使學生先評估再治療。此反覆練習培養臨床檢查習慣,確保每次按摩皆有目的且基於實證。

數位筆記軟體的角色

現代臨床實踐需配合現代工具。我們介紹多種電子病歷軟體,提升臨床追蹤效率。數位系統最大優勢在於能視覺化患者長期進展。學生透過電子方式記錄療程,能監控數週至數月內疼痛程度與關節活動範圍(ROM)變化。

例如,類似MassageBook SOAP筆記的平台允許學生在3D人體圖上標記特定肌肉。此視覺回饋對學習至關重要。若數據顯示三次療程後患者ROM無改善,學生必須重新評估治療策略。認識方案無效是關鍵學習時刻。此外,熟悉客戶管理系統有助學生適應臨床實務,促進排程與文件記錄無縫銜接。

詳細評估作為進度指標

RSM方法核心在於,無全面評估則無有效治療,學生進步與評估能力直接相關。

接待客戶時,我常觀察學生處理方式。初學者急於開始治療,高階學生則花時間觀察步態、姿勢與功能性動作。他們明白疼痛根源常反映於站姿或動作模式。

我們透過評估學生的「臨床觀察力」來衡量進步。能否辨識骨盆傾斜或胸椎旋轉受限?這些觀察必須詳實記錄於SOAP病歷。當學生察覺膝痛源自髖關節活動受限,治療方案隨之調整。此因果推理能力使學生超越症狀管理,探究根本病因。

制定有效治療方案與個案研究

按摩教育重要里程碑是能制定全面長期治療計畫。新手多著眼於當下症狀,專業者則從整體角度治療全身。

我們要求學生設計多療程方案,展現對組織修復生理時程的理解。為強化此概念,採用個案研究。學生追蹤單一「患者」多次治療,將SOAP記錄整理成連貫臨床敘述。

- 初步評估:確立疼痛與功能基線。

- 介入措施:記錄所用具體技術。

- 結果:重新評估指標以判斷療效。

- 研究:將結果與現有文獻比較。

透過研讀同儕審查論文,學生學會以實證方法為基礎實踐。若技術無效,會探索替代方案。此自主學習理念為職涯重要保障。

評估技術精準度與客戶療效

認知技能固然重要,但按摩實際操作仍是治療關鍵。我們透過實作考核評估技術水準,重點關注身體力學與「傾聽手法」等質性指標。

若學生兩次療程後感疲勞,表示尚未掌握槓桿原理。進步標誌是能有效施加深層壓力,同時保持治療師耐力。我們亦評估學生對組織阻力屏障的敏感度。能有效利用並等待釋放,區分準備畢業與需進一步練習者。

最終,患者療效是衡量進展最可靠指標。我們鼓勵學生將疼痛緩解視為功能恢復的副產品,而非唯一目標。當患者報告疼痛減輕且活動能力提升,即代表功能恢復成功。

通往按摩大師之路

追蹤按摩教育進展需多面向方法。僅通過考試不足以證明能力。學生必須展現綜合評估資料、制定合乎邏輯治療方案及精準執行技術的能力。透過嚴謹SOAP記錄與堅定臨床推理承諾,學生方能成長為能解決複雜功能障礙的專業執業者。

在RSM國際學院,我們不僅教授按摩,更致力培養運動醫學專業素養。透過細緻追蹤解剖、生物力學及客戶反饋,我們的學生確保持續進步。對每日進步的執著追求,才是衡量成功的真正標準。

運用運動醫學原理調整按摩技術,以專業方式服務長者客戶

我時常觀察到學生試圖透過減輕壓力來處理與年齡相關的肌肉骨骼功能障礙,誤以為脆弱的身體就必須減少活動或僅進行表層按摩。雖然謹慎是必要的,但這種非黑即白的觀點忽略了老化身體複雜的生理現實。作為運動醫學專家,我的經驗顯示,針對老年族群的有效按摩療法需深入理解肌少症、血液動力學穩定性及結締組織纖維化。我們並非單純「輕柔按摩」,而是調整按摩手法以配合患者改變的生理狀態。

了解老年人體的生理變化

提供有效護理前,治療師必須先了解所處理的組織。老化不僅是時間的累積,更是一連串生理變化的過程,其中最重要的是肌少症,即骨骼肌質量的非自主性流失。隨著肌肉纖維萎縮,覆蓋骨骼突起的保護性軟組織減少,導致神經與血管暴露。

因此,許多部位已不適合使用肘部或拇指施加的標準深層組織壓力。健康股四頭肌能承受的力量,對80歲以上萎縮組織而言可能造成損傷。這促使我們改變工具選擇,轉用較大接觸面如手掌分散壓力,達到治療深度同時不超過軟組織張力閾值。

老年客戶的評估流程

在課程中,我們強調病史採集是重要的安全篩選環節。評估階段必須識別該族群常見的紅旗訊號,尤其是用藥狀況。許多年長患者接受抗凝血治療以控制心血管風險,這顯著改變止血反應,使中度壓力亦可能引發皮下出血。

我們同時目視評估皮膚疏鬆症,即皮膚變薄且表皮與真皮間結構連接斷裂。缺乏這些連接,瑞典式按摩常見的剪切力可能導致皮膚撕裂。此時,我們放棄高摩擦力手法,改用靜態壓迫或提拉保持技術。此外,感覺障礙評估亦不可或缺。若患者患有神經病變,無法準確反饋壓力或溫度,治療師須完全依賴組織反應而非語言提示。

應對行動障礙與關節僵硬

我們常見的主要問題之一是因活動範圍受限而逐漸喪失獨立生活能力。解決此類行動障礙需從被動伸展轉向主動輔助活動。靜態伸展可能有害,因為老年人牽張反射延遲且肌腱抗張強度降低。

相反地,採用輕柔且有節奏的關節振動可刺激滑液分泌,對滋養無血管軟骨至關重要。觀察老年人體運動鏈時,常見骨盆後傾導致胸椎過度後凸,限制呼吸效率。因此,我們著重前胸壁工作,開啟胸腔,改善體態並提升肺活量。

按摩療法中的血液動力學

血液動力學穩定性在基礎教育中鮮少涵蓋,卻對老年族群極為重要。姿勢性低血壓(站立時血壓突然下降)普遍存在。按摩療法激活副交感神經系統,導致血管舒張。若治療師突然結束療程並要求患者站立,暈厥風險大增。

為緩解此狀況,我們精心設計療程結尾,逐步恢復交感神經張力,並以四肢主動活動促進血液回流心臟。此外,若患者上背部後凸導致頸部過度伸展,我們嚴格避免使用「面托式」手法,改以墊枕構建支撐,維持頸椎中立位,確保椎動脈血流不受影響。

治療在疼痛管理中的角色

此族群的不適包含組織損傷與神經性疼痛成分,「不痛不癒」的理念完全不適用。我們的治療目標是透過閘門控制理論調節神經系統對疼痛的感知。透過平滑且持續的觸覺刺激機械感受器,可抑制傷害性訊號傳遞。

此方法證實輕柔按摩作為神經介入手段的有效性。我們透過調節神經系統降低中樞敏化。慢性疼痛患者神經系統過度敏感,輕柔且無威脅的觸碰讓大腦明白運動不總是危險。此外,對長期獨居者而言,按摩過程中催產素釋放提供生化平衡,對抗加劇身體痛苦的心理壓力。

老年照護與健康壽命

在RSM國際學院,我們的教學理念與「健康壽命」概念相契合,即強調個體保持健康狀態的年數,而非僅是總壽命。按摩療法在此過程中扮演關鍵角色,有助維持身體活動能力。活動能力是身體維持骨密度與關節潤滑的訊號。

當僵硬限制活動,身體陷入衰退惡性循環。透過減輕疼痛並恢復被動活動範圍,我們協助患者增加活動量,進而促進循環與認知功能。此方法益處不僅限於身體層面,我們亦教育患者區分「疼痛」與「損傷」。許多年長患者因恐懼受傷而避免活動,透過治療床上的安全被動活動,我們幫助他們建立持續活躍的信心。

在此情境下,按摩與復健界線模糊。雖無法取代物理治療師,但我們的工作為其介入做好準備。缺血肌肉對強化訓練反應不佳,透過恢復靜止張力,我們創造強化訓練的黃金窗口。此整合對治療肩周炎等疾病尤為重要,因為在緩解發炎與促進活動間取得平衡至關重要。

實現臨床價值

老年學領域持續發展,我們對老化生理的認識日益精進。現今已知神經可塑性延續至晚年,意味著本體感覺訓練與健康介入即使在高齡亦能改善平衡。

對按摩治療師而言,老年族群將成為未來主要客戶群。忽視其特殊需求即為職業失職。尊重老年人體的歷史與生理特徵,即是維護其獨立尊嚴,協助其更自由地行動。這正是運動醫學按摩療法的核心使命:在人生各階段優化身體功能。我們服務的老年客戶非脆弱玻璃,而是具備驚人恢復力的複雜生物系統,唯有精準臨床治療方能激發其潛能。

運動按摩的解剖學基礎知識

要真正掌握手法治療,治療師必須超越簡單的記憶,具象化結構與功能之間的三維關係。在RSM國際學院,我經常提醒學生,解剖學並非靜態學科,而是一張隨著每次損傷與代償模式而動態變化的地圖。

當學員深入理解肌肉骨骼系統後,按摩療法便從例行的表層摩擦轉變為精準的臨床介入。若治療師無法形象化手下組織的層次,他們的手法只能憑猜測。然而,具備深厚人體認知時,每一次按摩都成為與活體組織的有意識溝通,能有效緩解疼痛並優化功能。

應用解剖學對有效按摩的重要性

結構與功能密不可分。僅知肌肉名稱遠不及理解其對壓力反應重要。缺乏相關知識會導致治療模糊不清,而精確的人體解剖學知識則使治療師能自信導航治療過程。

安全至關重要。人體存在神經與動脈淺表的脆弱區域。熟悉解剖的治療師能精確掌握施力與避開部位。除安全外,療效亦驅動學習需求。肩痛患者可能實為肋骨活動受限。若不了解身體系統間的相互聯繫,治療師可能只追逐症狀,忽略根本原因。

骨骼系統:運動的框架

肌肉附著於骨骼,故骨骼系統是理解軟組織的前提。骨骼如槓桿,關節為支點,共同促成運動。教導觸診時,我堅持學生先尋找骨性標誌,因其為人體唯一可靠定位點。

例如,肩胛骨位置決定肩袖肌群張力。肩胛骨錯位,肩關節旋轉中心即失衡。辨識標誌點位置有助評估骨骼是否提供穩定基礎。此外,關節力學決定按摩限度。強迫關節超越生理極限會引發保護性痙攣,抵銷療效。

肌肉系統:層次、起點與止點

肌肉系統是運動按摩的主要目標,但常被誤解為均質層。實際上,肌肉由複雜且重疊的肌層組成。有效治療需能形象化其起止點。

此知識揭示肌纖維方向,對技術應用至關重要。摩擦力通常需平行或垂直於肌纖維方向方能有效施加。我們亦須分析肌肉張力,區分兩種狀態:

- 縮短鎖定:肌肉因過度使用而縮短緊繃(如胸肌緊繃)。

- 延長鎖定:肌肉拉長繃緊,努力對抗相反力量(如拉傷的菱形肌)。

對「延長鎖定」肌肉施以深層壓力常會加劇病情。唯有理解肌肉解剖與組織生理狀態,方能掌握此細微差異。

理解肌肉群與功能鏈

運動中,動作如多肌群協調的交響樂。我們稱此功能連結為動力鏈。當鏈中某環節失效,負荷即轉移至其他環節。例如,跑者膝痛常因髖關節穩定肌群無力所致。

若僅聚焦膝蓋,問題無法根治。因肌肉透過筋膜相連,肩部受限理論上會抑制對側髖部活動。認識此模式使治療師能局部治療同時整體思考。

神經系統:被忽視的組成部分

操作組織時,實際上是與神經系統溝通。生理學指出,肌肉張力由大腦與脊髓調節。僵硬多為神經系統「警報」,非組織損傷。

過度激烈手法引發交感神經防禦反應,使肌肉更緊繃。相反,我們目標是抑制神經系統反應,防止肌肉防衛。透過理解神經反射,我們促進真正復原。

整合身體系統以達臨床成功

這些系統的分離僅為理論;在生物體內,它們作為整體運作。骨骼系統提供槓桿,肌肉系統提供力量,神經系統提供控制。

在RSM國際學院,我們運用此綜合理解,於不對稱演變為損傷前即加以矯正。當您能形象化肌纖維滑動與運動單元放電頻率,雙手即成智慧工具。此積極主動方法為我們運動復健治療的標準。

揭秘指壓按摩的關鍵原則

在RSM國際學院的實務訓練中,我經常糾正學生誤以為透過增加施力強度而非優化施力角度即可解決肌肉僵硬的錯誤觀念。他們錯誤地將力度等同於療效。在我們的運動醫學課程中,我們強調治療效果取決於施力的精確度,而非力量的大小。這一核心區別構成了指壓按摩的基本原則。

與西方療法中利用摩擦和滑動手法促進靜脈回流不同,指壓按摩基於獨特的生物力學原理,採用靜態壓力系統,直接作用於人體的本體感覺器及自主神經系統。從業者必須超越死記穴位,開始理解垂直施力、組織阻力與神經反應之間的關係。結合日本傳統智慧與現代運動科學,我們將抽象概念轉化為臨床上可靠的治療工具,有效緩解疼痛與功能障礙。

指壓按摩的壓力與身體力學科學

此療法的關鍵在於施加垂直壓力。為使力量有效傳達至深層肌肉且不引發防禦性緊繃,施力必須以精確的90度角作用於皮膚表面。若角度偏離,力向量將分散,產生皮膚剪切作用,刺激表層傷害感受器,導致顧客本能緊張。

相反,垂直施壓時,身體接受此力量,繞過表層防禦機制,直達深層肌梭,治療師得以影響調節肌肉張力的γ迴路。透過直接壓迫肌纖維,我們重置其靜止張力。因此,體型較小且姿勢正確的治療師,能比體型較大但施力角度偏斜者產生更顯著效果。

此原則同樣適用於治療師自身的生物力學。我們不以肌肉力量推壓,而是將拇指、手腕、肘部與肩膀骨骼排列成一直線,形成穩固支柱,將核心(腹部)重量直接傳遞至客戶。此舉不僅保護治療師關節,亦帶來穩定踏實感,增強客戶信任與安全感。

透過持續壓縮實現放鬆

達到適當深度與角度後,下一個關鍵變數為持續時間。標準按摩多偏好節奏連續動作,指壓按摩則依賴「停頓」的力量。此靜止持續壓迫原理根植於結締組織的黏彈性特性。

筋膜展現「蠕變」行為:持續負荷下,隨著水分重新分布及膠原纖維沿應力方向排列,組織緩慢變形。快速壓迫刺激帕西尼小體,感知振動但不降低張力;持續靜態壓力則激活魯菲尼小體,透過訊號抑制交感神經活性,回應持續伸展。

此生理轉變即為真正放鬆,不僅是主觀舒適感,更是副交感神經系統對抗交感神經「戰鬥或逃跑」反應的主導。慢性壓力與運動傷害常使人處於交感神經興奮狀態,阻礙組織修復。指壓按摩透過深層靜態按壓刺激迷走神經,降低心率,促進身體健康所需的恢復過程。

診斷性觸覺與能量平衡

普遍誤解認為此療法純粹為能量療法。然將經絡線與解剖圖疊加可見,經絡多與深層筋膜鏈及神經血管束走向一致。治療經絡線可恢復組織間機械滑動。為有效操作,我們採用雙手技術:「母親之手」(固定支撐)與「孩子之手」(主動操作)。

此連結形成閉合運動鏈,使治療師能感知組織反應,並協助診斷「虛實」狀態,為臨床方法核心。

- 實(過度):感覺堅硬、有阻力且常伴疼痛,通常為患者主訴部位。

- 虛(不足):感覺空虛、冰冷或無力,缺乏韌性,常為功能障礙根源。

新手治療師常專注於處理下背部(實)的緊張,然而此緊張多為對其他部位(虛)無力的代償反應。例如,下背部(實)緊張可能代償臀部(虛)無力。透過持續支撐滋養臀部(虛),恢復其承重能力,下背部(實)緊張自然放鬆,因不再過度負荷。此診斷邏輯確保治療病因而非僅緩解症狀,恢復運動鏈功能平衡。

將指壓按摩融入運動醫學

在RSM,我們視指壓按摩為運動後恢復的重要組成。臨床上,「能量」或「氣」流指血液、淋巴與神經衝動的暢通循環。運動員康復過程中,改善循環有助清除缺血組織代謝廢物,縮短恢復時間。

此外,強調腹部核心力量(Hara)引導客戶以自身中心為運動源。作為治療師,我們以身作則展現穩定性。透過核心力量運用,潛移默化重塑客戶本體感覺。無論治療菁英跑者或辦公室職員,目標一致:創造有利身體自我修復的生理環境。

遵循垂直、靜止與診斷評估原則,我們將健康實踐提升至臨床卓越層次。我們不強迫組織,而提供穩定支點,讓身體在此基礎上重組。此精準且實證為本的方法,使指壓療法成為現代運動醫學不可或缺的工具。

肌筋膜鬆解治療背痛的臨床策略

我經常見到學生和患者為同一反覆出現的問題感到困惑:揮之不去的背痛。他們治療肌肉、調整脊椎並休息,然而限制依然反覆出現。這種惡性循環持續存在,是因為標準療法往往忽略了維繫身體結構的「黏合劑」——筋膜。要真正解決這些慢性問題,我們必須超越椎骨本身,深入理解肌筋膜鬆解的機制。

肌筋膜鬆解的機制

筋膜不僅是被動的包裹組織,而是一個依賴體液的系統。在我們的課程中,我們教授觸變性(thixotropy)的概念。在健康狀態下,筋膜的基質如潤滑劑般作用,使肌肉能有效滑動。然而,創傷、發炎或活動受限會使該基質由液態轉變為黏稠的凝膠狀固體。

這種剛性凝膠將肌肉纖維粘合在一起,對疼痛敏感結構施加壓力。當我們施加持續的肌筋膜鬆解時,實際上是在系統中注入機械能。這種能量產生熱量和壓電效應,促使組織重組,並使基質恢復液態。結果,限制消融,受困的神經末梢得以釋放。

這使肌筋膜鬆解與傳統按摩有所區別。按摩通常以節奏性的手法促進體液循環並放鬆肌肉,而鬆解技術則作用於筋膜組織的多層屏障。我們不強行突破這些屏障,而是等待身體自然讓步。

恢復液壓放大器功能

我們強調一個關鍵概念:胸腰筋膜(TLF)的「液壓放大器」機制。在健康的背部,收縮的椎旁肌肉會向筋膜鞘擴張,產生腹內壓力,從而穩定脊椎。

然而,若肌筋膜層纖維化,筋膜鞘無法擴張,液壓機制失效。負荷便直接傳遞至椎間盤和關節突,導致磨損與疼痛。有效的治療必須恢復胸腰筋膜的彈性。透過鬆解這些肌筋膜組織,我們使肌肉得以正常擴張,重建保護脊椎的液壓支撐系統。

辨識肌筋膜疼痛症候群

肌筋膜疼痛很少直接源自疼痛部位。人體是一個張力整合結構,一處受限會引發他處張力。典型例子是後斜肌束,透過胸腰筋膜連接臀大肌與對側背闊肌。

若患者左側臀肌無力,右側背闊肌過度代償,導致下背筋膜緊繃。患者感覺腰部疼痛,但根本原因是整個腰部筋膜帶的肌筋膜失衡。單獨治療背部僅能暫時緩解疼痛。相反,針對整個筋膜帶進行治療,恢復其功能,消除引發疼痛的機械應力。

區分肌筋膜鬆解與按摩

區分不同手法至關重要。按摩多以放鬆為目的,使用按摩油在皮膚上滑動;而肌筋膜鬆解需較高摩擦係數,我們不滑動,而是剪切。

我們固定皮膚,施加切向力以牽拉下方結締組織,並保持壓力90至120秒。此法針對筋膜的黏彈性,確保產生塑性(半永久)拉伸,而非彈性(暫時)拉伸。因此,與僅針對肌肉張力的技術相比,鬆解療法對慢性疼痛管理更為有效。

肌筋膜鬆解療法在脊椎健康中的作用

椎旁支持帶鞘(PRS)是深層筋膜,將脊椎肌肉與腰方肌(QL)分隔。在許多患者中,該鞘膜與肌肉粘連,阻礙獨立活動。

此處的肌筋膜鬆解療法效果顯著。透過手法分離豎脊肌與腰方肌,減少摩擦,打破發炎循環。此分離使腰椎能自由活動,避免牽拉肋骨與骨盆,對無痛運動至關重要。

精準是RSM療法的標誌。我們不憑感覺操作。若筋膜在上內側方向受限,單純向下按壓會引發防禦反應。我們必須沿受限的精確方向施力。此精準性最大限度減少治療不適,並提升療效。

整合肌筋膜鬆解術以達長期療效

肌筋膜鬆解猶如重置按鈕,清除限制並減少疼痛信號。然而,若患者恢復不良動作模式,筋膜將重新組織為功能失調模式。故鬆解後須立即進行復健。

本院倡導結構化整合方案:

- 鬆解:運用肌筋膜鬆解術溶解沾黏,恢復組織水分。

- 活動:進行主動活動練習,利用新活動範圍。

- 活化:孤立迫使背部代償的弱肌(通常為臀肌)。

- 整合:執行功能性動作,將新模式固化於神經系統。

遵循此方案,我們從被動治療轉向主動疼痛管理。不再僅治療症狀,而是矯正生物力學根本原因。肌筋膜鬆解彌合結構與功能之間的鴻溝,為擺脫疼痛循環、恢復靈活運動提供途徑。

揭穿深層組織按摩的常見迷思

我有時會遇到一些學生,他們誤以為有效的深層組織按摩必須是一場體力的考驗。這種觀念往往源於對神經系統與肌肉骨骼結構在手法操作中相互作用的誤解。許多有志成為按摩師的人認為,療程必須伴隨明顯的不適感才能產生效果,然而此觀點忽略了肌肉保護機制的生理現實。關於組織手法的迷思依然存在,但蠻力絕非精準的替代品。

深層組織按摩疼痛謬誤

最普遍的誤解是認為深層組織按摩的效果與顧客感受到的強度成正比。從神經學角度來看,此邏輯根本錯誤。當按摩師施加的壓力超過個體承受閾值時,身體會將其視為威脅,交感神經系統隨即引發保護反應,導致肌肉反射性收縮以保護深層組織。因此,按摩師不再是在按摩柔軟組織,而是在對抗身體自身的防禦機制。

根據我的臨床經驗,最佳治療效果發生於壓力維持在保護性收縮閾值以下。我們教導學生觀察患者的呼吸與細微肌肉抽搐,若患者屏氣或緊咬下顎,即表示壓力過大,反而會產生悖論效應,使按摩加劇緊張感。透過控制壓力於治療範圍內,學生能在不引發全身壓力反應的情況下,觸及更深層的筋膜與肌肉。

關於按摩清除代謝毒素的誤解

另一個長期存在的誤解是,手法按摩能清除體內乳酸或其他毒素。從生物化學角度,乳酸為代謝副產物,人體可自然清除。現代運動生理學研究顯示,乳酸同時是心臟、大腦及非運動肌肉的主要能量來源。對肌肉施加機械壓力並不會顯著加速此代謝清除過程。按摩的益處多源於局部血液循環改善及中樞神經系統訊號調節。

在水療中心,毒素理論常被用作行銷手段,但在運動醫學中缺乏科學依據。深層組織按摩主要影響筋膜的力學特性及肌肉系統的張力,此過程涉及慢適應性機械感受器,如魯菲尼小體與默克爾盤,對持續壓縮與側向拉伸作出反應。這是一種神經力學轉變,而非化學淨化。

手法治療中常見的誤解包括:

- 瘀青代表組織按摩已成功達到深層組織。

- 療程後必須喝水以沖走釋放的毒素。

- 深層組織按摩僅適合疼痛耐受度高者。

- 治療師應始終專注於患者不適點。

組織按摩在臨床治療的應用

技術性組織按摩的目標是透過調整運動鏈恢復功能性活動。若學員使用過於激烈的按摩手法「壓制」肌肉緊張,常會對淺層毛細血管及神經造成微創傷,導致瘀青與局部發炎。在RSM國際學院,我們專注於逐層觸診,針對問題根源施治。

我們運用深層組織按摩探索交織的筋膜網絡。糾正按摩療法的迷思對提供高品質護理至關重要。透過緩慢且深入的按壓,我們能觸及深層穩定肌群,且不致使表層組織僵硬。此方法能持久緩解慢性疼痛,因其著眼於功能障礙根本,而非僅止於症狀。一旦擺脫按摩迷思,我們便能專注於臨床治療的真正工作。

根據不同體型調整按摩技術

標準化按摩的侷限性

全球按摩教學中一項根本性的誤區在於過度依賴固定的按摩流程。此方法假設人體解剖結構為恆定不變的變數,然而實際情況並非如此。個體間骨骼結構、肌肉密度及組織質地存在巨大差異。當按摩師將標準化手法套用於多樣化的解剖結構時,效果往往不盡理想。

在RSM國際學院,我們強調有效治療需持續調整。針對肌肉緊張的運動員所需的力向量,對於體質脆弱的外胚型體質者則毫無作用。反之,對疼痛閾值較低的患者施以強烈肘部壓力,作用於深層豎脊肌,會引發保護性收縮。成功關鍵在於於施術前精確判讀患者的肌肉結構。

外胚型體質:精準勝於力量

外胚型體質帶來特有挑戰。此類個體骨架纖細,肌肉量較少,骨骼標誌明顯且結構暴露。

操作此類體型時,容錯率極低。皮膚表面與骨膜距離甚短,過重壓迫非但無法釋放張力,反而將骨骼壓向治療台,誘發交感神經反應,導致顧客畏縮。

對此類客戶,我強調精準施力而非蠻力。避免大範圍重壓,採用精確且集中的壓力,針對肌腹施術,避免摩擦骨骼突起。此外,外胚型體質通常缺乏脂肪隔熱層,使淺筋膜更易觸及。必須調整施力速度,緩慢進入組織,讓神經系統適應觸感。

中胚型體質:緻密組織按摩策略

相比之下,中胚型體質擁有強健的肌肉骨骼系統,肌肉發達,肌筋膜層密度高。治療此類體型需改變按摩力學,簡單輕撫無法深入解決肌肉緊張。

我們採用緻密組織按摩策略。挑戰不僅在於肌肉厚度,更在於肌肉張力。若以蠻力強行按摩,肌肉會反抗。故採用「下沉等待」法,施加垂直於肌纖維方向的重壓,等待自主神經系統降低肌肉張力。

此法對深層組織按摩至關重要。針對適應高速衝擊的運動員,我們常結合主動運動按摩技巧,讓顧客主動拉伸肌肉,同時施加剝離壓力,利用肌肉內部力學產生必要剪切力。

內胚型體質:觸診與塑形按摩

內胚型體質特徵為脂肪比例較高,骨架較寬,臨床上增加觸診難度。皮下脂肪緩衝觸覺回饋,影響按摩師判斷肌肉緊張位置。

許多經驗不足的治療師誤以為脂肪組織柔軟,施壓過輕,無法有效傳遞力量至肌腹。脂肪組織痛覺感受器分布稀疏,需較大壓力才能作用於肌肉。

此時,塑形按摩概念應用於治療,非為美觀塑形,而是明確界定肉眼難見的肌肉群邊界。必須將脂肪層側移以固定下方肌肉,否則按摩力分散於軟組織,無法有效作用於收縮纖維。

調整治療以適應結構性不對稱

適應個體獨特體態不僅關乎體重,更涉及骨骼幾何結構。結構差異決定機械應力累積位置。

以結構性脊椎後凸(上背圓弧)為例,胸椎屈曲,菱形肌處於「長弱」狀態。標準按摩常用力按壓疼痛區,但過度放鬆過度拉伸肌肉會破壞穩定性,該區組織需促進而非抑制。

相反,腰椎前凸患者骨盆前傾,單純按摩腰部豎脊肌效果有限。豎脊肌緊張因代償骨盆前傾,需針對髖部前側放鬆腰大肌,促使骨盆恢復平衡,自然減輕下背緊張。此即放鬆按摩與臨床按摩療法之別。

臨床方案:技術與組織匹配

為系統性調整治療,我們根據組織互動分類方法:

- 錨定與伸展:

對彈性良好者,簡單滑動手法即可解決問題。我們採用「錨定」手法,固定肌肉遠端,向近端推壓肌腹,產生剪切力迫使肌肉層分離,對有效組織按摩至關重要。 - 堆疊與下沉:

針對緻密深層組織(中胚型),我們堆疊關節(肩膀疊於肘部),此骨骼排列使施力無需肌肉努力,利用體重下沉,保護治療師同時達成所需深度。 - 鏟起與提拉:

對皮膚與肌肉黏連者(多為脫水型),採用提拉手法,非壓迫,而是將肌肉從骨骼提起,促進筋膜層再水合。

精準的個人化護理

「按摩就是按摩」的觀念阻礙產業發展。個人化按摩是臨床必需。治療成效取決於按摩手法與客戶體態的匹配度。

尊重外胚型的脆弱,運用中胚型的厚實,掌握內胚型的層次,我們提升藝術修養。在RSM國際學院,我們教導學生分析身體、評估組織,並調整技術。此量身訂製方法精準、合乎邏輯,且更具療效。

深入了解指壓按摩的歷史背景與發展

在RSM,我們以嚴謹的解剖學與生理學為基礎,實施手法治療。雖然課程重點放在運動醫學與功能矯正,但對於任何優秀的從業者而言,理解所使用技術的歷史淵源至關重要。當代的手法技術並非憑空產生,而是臨床試驗、觀察,以及東方經驗與西方解剖科學融合的成果。

指壓按摩的起源正是這種融合的典範。這不僅是古老傳統的故事,更是技術演進的過程,從業者隨著對人體認知的變化不斷調整手法。透過探究這段歷史,我們得以理解特定按壓技巧如何有效調節神經肌肉張力,以及不同醫學流派的整合如何構築更完善的臨床體系。

指壓療法的歷史與傳統根源

指壓療法的基礎深植於中日醫學知識的交流。奈良時代,佛教僧侶將傳統中醫(TCM)引入日本,帶來草藥、針灸及稱為推拿的手法治療。在日本,推拿演變為按摩(安摩)。數世紀以來,安摩是主要的手法療法,著重於疏通經絡,促進氣(能量)流動。

然而,江戶時代出現顯著變化。政府規定安摩主要由盲人執行,作為社會福利措施。此舉雖保護了職業,但改變了大眾對安摩的認知。至明治維新,安摩更多被視為放鬆手法,而非臨床醫療。此轉變促使部分治療師疏離「安摩」一詞,並透過更系統化的方法重建臨床可信度。

治療師尋求一種較少依賴揉捏摩擦、而更注重持續垂直按壓的技術。於是「指壓」(shiatsu,意指「指壓」)一詞誕生,用以描述此技術。指壓療法的特色在於利用體重而非肌肉力量,透過關節堆疊與重力,施加深層且穩定的壓力於組織。此機制能刺激副交感神經系統,降低肌肉過度緊張,並減少皮質醇分泌。

浪越德次郎與指壓療法的制度化

指壓療法作為獨立法律與醫療實體的正式確立,主要歸功於浪越德次郎。他不僅在技術上有所貢獻,更在系統化方面奠定基礎。浪越面臨的挑戰是如何定義指壓療法,以符合日本厚生省的嚴格標準。

浪越於1940年創立日本指壓學院,理論體系明顯偏重西方解剖學。他摒棄以經絡理論為基礎的安摩與針灸,轉而提出基於「反射」的療法體系。他主張透過按壓特定穴位,誘發內臟-皮膚反射,進而透過神經系統影響內臟功能。

此理論與現代生理學中體感-內臟反射弧相呼應。浪越強調神經系統,使指壓在法律上被定義為獨立療法,區別於安摩及西方按摩。1955年,厚生省正式認可指壓療法。浪越曾言:「指壓的核心如母愛般溫暖」,但其技術遺產卻是嚴謹的標準化。他以解剖標誌繪製人體結構圖,創建可複製的課程與訓練體系。此解剖精確性使指壓職業合法化,並促進國際發展。

正永靜人與禪宗指壓的興起

浪越專注於解剖結構,正永靜人則致力於將心理與能量層面重新整合入療法。身為心理學教授,正永認為純解剖方法忽略了病人經驗中關鍵的情緒成分。他指出,身體緊張常為情緒或心理失衡的表現。

此分歧催生禪宗指壓。正永擴展針灸經絡系統,提出能量通道遍布全身,並引入「虛」(不足)與「實」(過盛)概念,教導評估腹部能量狀態。

正永技術與傳統手法顯著不同。他強調「固定垂直壓力」,採用雙手技巧:一手為「母手」(穩定),另一手為「子手」(主動),形成生物回饋閉環。從運動醫學角度,此雙手接觸增強本體感覺回饋,使治療師能感知單點按壓可能忽略的組織張力微妙變化。正永理念形式化治療師與患者間的動態互動,影響現代指壓實踐。

按摩與現代指壓療法的臨床觀點

1970至80年代,西方對替代與整體療法興趣增長,為日本手法療法發展創造良好環境。然而,全球擴散常導致技術碎片化。許多西方國家將指壓廣泛宣傳為放鬆按摩,忽略創始人原本的診斷嚴謹性。

儘管如此,核心原則在正確運用下依然有效。按摩與壓力療法研究一致顯示,成纖維細胞的機械變形會改變組織水合與硬度。無論稱為「疏通阻塞」或「減少筋膜緻密化」,持續壓力的生理效應均可客觀測量。指壓成功之處在於其能機械性破壞緻密化,同時抑制交感神經系統。

臨床經驗中,指壓理論的核心教訓是生物力學效率的重要性。創始者意識到僅靠肌肉力量不可持續,發展出保護治療師關節且能施加深層壓力的施力方法。在RSM,我們亦教授類似效率理念,利用重力與槓桿原理治療菁英運動員。雖不拘泥特定經絡圖,但穩定垂直壓力的基本力學原理為共同傳承,有效解決缺血與代謝廢物問題。

指壓按摩歷史展現日本醫學的適應性,體現從經驗傳統向系統化、解剖學基礎療法的轉變。對學生而言,這是專業發展的重要課程。從業者必須樂於精進技藝,整合新證據,方能提供最佳醫療服務。無論透過運動醫學或傳統療法,目標始終如一:以嫻熟觸診恢復功能、緩解疼痛。

主要歷史區分:

- 安摩:指壓前身,著重揉捏摩擦,受中醫影響。

- 浪越流派:強調解剖反射、西方生理學及獨特法律地位。

- 正永流派:重新引入經絡、心理診斷及「母子手」技術。

骨科按摩治療計劃制定

許多從業者認為,掌握特定手法是解決肌肉骨骼問題的關鍵。然而,缺乏策略的技巧僅是無方向的物理動作。要真正解決複雜的疼痛模式,我們必須將焦點從孤立的技巧轉向全面的策略,從緩解症狀轉向逆向工程功能障礙。這需要對解剖學、生物力學與病理學有深入理解。當我為客戶治療時,不僅關注肌肉緊張,更在探尋「原因」。這種探究式提問是骨科按摩治療計劃制定的基石。

骨科按摩臨床推理基礎

成功在很大程度上依賴臨床推理。此認知過程使治療師能將來訪者提供的大量資訊篩選成連貫的治療方案。僅知疼痛位置不足,我們必須理解導致疼痛的機制。

例如,當患者主訴膝關節外側疼痛時,新手可能會立即治療髂脛束,但臨床推理告訴我們應從其他面向著手。髂脛束的張力源自闊筋膜張肌(TFL)。若骨盆前傾,TFL機械性縮短,牽拉髂脛束。揉搓膝蓋僅能暫時緩解疼痛,糾正骨盆前傾方能根本解決問題。

此邏輯適用於所有肌肉骨骼疾病。人體作為張拉整體結構運作,一處失衡迫使他處代償。臨床成功關鍵在於找出主要驅動因素,而非追逐症狀。在RSM,我們強調骨科按摩以評估的針對性定義,而非按壓深度。

決策過程為線性。我們觀察步態與姿勢收集初始數據,進而指導體格評估,最後制定策略。跳過任一步驟將導致資訊遺漏與結果失敗。

患者病史在治療計劃中的作用

觸診前,必須先收集資訊。病史往往比觸診更具價值,揭示功能障礙的時間軸。昨日新發疼痛與持續十年的隱痛,治療方法截然不同。

我會詢問具體問題以判斷組織損傷性質。疼痛是否劇烈刺痛?提示神經受累。是否搏動性?提示血管受累或發炎。答案決定治療方案安全性。例如,急性韌帶扭傷若用深層摩擦,會破壞纖維蛋白凝塊;慢性肌腱病變則需摩擦以重新啟動發炎反應。病史幫助判斷組織處於癒合哪一階段。

我們亦須制定明確治療目標,並與患者共同確認。若患者期望與生理現實不符,必須進行教育。

確定疼痛根源需區分症狀部位與功能障礙源頭。許多腰痛案例中,下背部僅為髖關節功能障礙的受害者。若髖關節無法伸展,腰椎將過度伸展。患者感背痛,實際問題在髖關節。

針對特定骨科疾病選擇合適技術

假設形成後,我們選擇合適工具。骨科按摩擁有多種技術,關鍵在於根據組織狀態匹配技術。

對於沾黏性肩周炎,目標是在不引發發炎下增加肩關節活動範圍。過度拉伸會導致關節囊增厚並起保護作用,因此採用輕柔鬆解肩胛骨。相反,肱骨外上髁炎則適用深層橫向摩擦以重新啟動退化肌腱的發炎循環。治療方案依病理狀況調整。

軟組織對機械負荷反應各異。持續壓力可溶解筋膜,節奏性按壓則降低肌肉張力。我們亦須考慮神經系統。疼痛為大腦輸出,若患者處於交感神經興奮狀態,肌肉張力維持高水準。此時治療須先透過呼吸練習或搖晃等方法降低神經系統興奮性。此細微差異正是臨床決策核心。

傷病處理需分階段:

- 急性期:保護與淋巴引流。

- 亞急性期:控制動員以促使膠原蛋白排列整齊。

- 慢性期:強化與離心負荷訓練。

結構化療法與治療性運動

被動治療難以矯正長期運動模式。為確保長效,我們必須整合主動策略。治療性運動彌合手法治療與功能性運動間的鴻溝。

放鬆緊張肌肉後,神經系統獲得新活動範圍,但若客戶不利用此範圍,大腦將恢復舊模式。我們必須透過即時運動鞏固改變。若我放鬆髂腰肌,會立即讓客戶做臀橋,指導大腦控制新活動範圍。

此整合將簡單預約轉化為全面復健計劃,優化整體系統,而非僅修補局部。

柔韌性常被誤解。若肌肉緊張,靜態伸展反而適得其反,因其保護不穩定關節。此時治療應著重穩定性。例如,上交叉症候群中,拉伸緊張的上斜方肌常無效,因深層頸屈肌無力。加強無力肌肉可使緊張肌肉永久放鬆。

從評估到按摩應用

評估與按摩療程的過渡須流暢自然,讓顧客感受到每次手法皆有其目的。

療程結構邏輯清晰。先進行淺層放鬆,協助神經系統適應,再針對主要限制因素進行專項治療,最後整合所有治療效果,進行更廣泛調整。治療師須持續監測組織反應:肌肉是否抗拒?是否放鬆?此回饋機制實現即時調整。

整個療程中持續推理,不斷測試與再測試。放鬆腰方肌後檢查脊椎屈曲,若無改善則重新評估。此動態方法正是RSM療法核心。

骨科疾病復原過程罕見線性,需耐心。我們指導患者調整日常活動與病情管理。當患者理解受傷機制,即能積極參與復原。透過優先評估與制定個人化治療方案,我們將護理標準從常規提升至臨床卓越。

深層組織按摩技巧解析:臨床專業視角

在RSM,我們以運動醫學為基礎進行身體治療。許多客戶對有效的徒手治療存在誤解,常將療效與疼痛強度劃上等號。然而,真正的臨床效果依賴於精準度,而非單純的力度。本文將系統性地闡述深層組織按摩技巧,作為恢復結構完整性與生理功能的方法。

我經常觀察到,慢性疼痛模式鮮少孤立存在。例如,肩部緊張常源於骨盆不穩定。人體作為一個張力整合結構,一處受限會改變整體張力平衡。因此,僅治療疼痛部位而忽略筋膜限制,效果往往短暫。我們的方法將焦點從一般放鬆轉向具體功能矯正。

透過解剖學解析深層組織按摩技巧

理解這些技巧,需具象化人體組織層次。“深層組織”一詞常被誤用為重壓按摩,實際上指的是針對支撐姿勢的肌肉及筋膜深層進行按摩。

淺筋膜下方為深層筋膜,這層致密組織將肌群分隔,許多慢性限制即源於此。正確施行深層組織按摩時,治療師不強行推壓,而是沉入適當深度。若未充分溫熱淺層組織即強行觸及深層肌肉,會引發“肌肉保護性反射”,導致治療師與身體對抗,而非協同合作。

有效治療需“鉤住”組織,達到深度後施以剪切力,這對分解粘連至關重要。肌纖維自由滑動時,肌肉收縮效率高;被疤痕組織粘連則功能下降。透過緩慢斜向壓力,我們激活膠原纖維,促使基質流動性提升,減少摩擦,恢復肌肉自然滑動機制,對緩解疼痛至關重要。

將肌筋膜放鬆療法融入按摩治療

肌筋膜放鬆雖常被獨立分類,實則為深層按摩不可或缺部分。筋膜為包覆全身結構的連續網絡,創傷或不良姿勢會使其緊繃,對敏感區域施加巨大壓力。

肌筋膜限制無法透過X光顯示,卻是許多未診斷疼痛的主要原因。一般按摩手法可能忽略這些限制,肌筋膜療法則利用阻力屏障並耐心等待,持續施加張力,直至壓電效應軟化膠原基質。此法對髂脛束症候群等結締組織致密化疾病尤為重要,因其病因非單純肌肉緊張。

標靶激痛點療法

慢性疼痛患者需策略性打破疼痛-痙攣-疼痛惡性循環。長期肌肉收縮導致血流受阻(缺血),代謝廢物堆積刺激神經末梢。為中斷此循環,我們採用特定策略。

觸發點為骨骼肌緊張帶內高度敏感點,按壓時會引發“抽搐反應”並放射疼痛。治療需施以缺血性壓迫:直接按壓暫時阻斷血流,釋放後促使新鮮含氧血液流入,清除疼痛代謝物。

然而,神經痛(神經性疼痛)治療需不同方法。神經對壓迫極為敏感,我們採用特定穴位療法處理神經與周圍軟組織介面。例如治療臀上神經痛時,鬆解胸腰筋膜以解除神經卡壓,創造空間並減輕刺激,避免對神經本身施加直接且加劇疼痛的壓力。

按摩中的摩擦與伸展技巧

面對慢性肌腱病變或致密纖維化,滑動按摩不足以解決問題,需採用摩擦按摩技術。橫向摩擦指施加垂直於組織纖維的壓力,誘發局部炎症反應,重啟癒合並重新排列紊亂膠原纖維,恢復肌腱抗拉強度。

被動治療有限,持久療效需患者積極參與。我們診所將主動參與與伸展技巧直接融入治療過程。

如“按壓拉伸法”指治療師按壓縮短肌肉,同時患者進行活動,主動運動較被動按壓更有效消除纖維化。肌肉能量技術(MET)則利用神經反射放鬆緊張肌肉,無需蠻力即可恢復活動能力。

提升按摩標準

深層組織按摩結合放鬆與醫療復健,重點非在力度,而在於與生理系統的有效溝通。透過理解人體結構層次與神經系統機制,我們提供深度舒緩效果。

在RSM國際學院,無論服務菁英運動員或一般水療顧客,我們堅持原則:精準評估,針對性治療。透過精確運用這些技術,我們不僅緩解症狀,更激發身體內在自我療癒能力。

如何在臨床實踐中精準識別肌肉結節

肌肉結節的生理基礎

在運動醫學領域,患者口中所稱的「結節」在科學上被定義為肌筋膜觸發點。雖然觸感如硬塊,但其實是肌肉纖維內部發生的一種獨特生理危機。理解此機制是有效治療的前提。

觸發點起始於肌節的微觀層面。受壓力或創傷影響,肌漿網功能失調,釋放過量鈣離子。鈣離子激增導致肌節持續收縮,進而壓迫局部毛細血管,阻斷組織氧氣供應。

因此,該區域發生缺血。缺氧使細胞無法產生足夠ATP將鈣離子泵出,肌纖維無法放鬆。形成一個代謝循環:肌肉因缺能持續收縮,而收縮又限制血流,導致能量進一步匱乏。此缺血反饋迴路即形成我們觸摸到的肌肉結節。在RSM國際學院,我們教授的有效療法旨在打破此化學循環,恢復受損組織的血液循環。

如何辨識肌肉結節

辨識肌肉結節不僅是尋找酸痛點。真正的觸發點具備特定特徵,能區分於一般肌肉緊繃或痙攣。我教授一套嚴謹的觸診流程以確保診斷準確。

主要指標為「緊繃帶」。橫向觸診肌纖維時,會感受到繩索狀且硬化的質地,與周圍健康組織明顯不同。結節即位於此緊繃帶上最敏感的點。施壓時,兩種反應可確認診斷:

- 跳躍徵象:患者因疼痛劇烈而不自主抽搐。

- 局部抽搐反應:肌肉纖維短暫且可見的痙攣,證實肌節處於高度興奮狀態。

觸診技術

為準確識別肌肉功能障礙,我們依解剖結構採用不同觸診技術:

- 平面觸診:適用於貼近骨骼的肌肉,如脊椎旁肌。用指尖沿肌纖維滑動,感受是否有「喀喀」聲或密度變化。

- 鉗狀觸診:適用於可提起的肌肉,如上斜方肌或胸鎖乳突肌。抓握肌腹以定位硬化結節。

區分肌肉結節與其他結構

初學按摩師常誤將淋巴結或脂肪瘤當作肌肉結節,導致按摩效果不佳甚至傷害。

淋巴結多見於頸部及腋下,觸感如可移動小豆子,且不會引發肌肉抽搐或牽涉痛。脂肪瘤位於皮膚與筋膜間,質地柔軟且無痛。相較之下,觸發點質地堅硬,呈現明顯「末端感」,深藏於肌肉內部。若腫塊感覺與骨骼相連或有搏動感,切勿自行處理,應轉診專科醫師。

常見部位:上背部與肩部

臨床實踐中,上背部與頸部為功能障礙最常見區域。辦公室族群常見頭部前傾姿勢,迫使後鏈肌群長時間等長收縮以支撐頭顱,形成肌肉緊張的溫床。

上斜方肌常被視為肩部僵硬主因,但位於其深層的肩胛提肌才是真正元兇。肩胛提肌負責提升肩胛骨,肩膀因壓力長期抬高時,該肌肉易纖維化。

此外,菱形肌(肩胛骨間)疼痛多因胸肌緊繃所致。胸大肌將肩膀向前拉,令菱形肌處於過度伸展狀態。因此,背部結節往往是胸前肌肉緊張的反應。有效判斷疼痛根源需全面評估上半身。

進階評估:牽涉痛模式

治療背痛或頭痛時,須明白疼痛常具誤導性。症狀位置往往非疼痛根源。活躍觸發點會產生「牽涉痛」,即疼痛感延伸至遠離結節的區域。

例如,上斜方肌的觸發點常引起疼痛沿頸部放射至太陽穴。患者可能尋求頭痛緩解,實際病因卻在肩部。同理,岡下肌的觸發點可引發肩前側深層疼痛,類似肌腱炎症狀。

我們亦區分活動點與潛伏點。活動點會引起自發性疼痛,潛伏點僅在按壓時疼痛,但會限制活動並導致肌力下降。僅治療活動點可暫時緩解疼痛,忽略潛伏點則易復發。

治療與釋放技術

在RSM國際學院,我們融合西方解剖學與精準手法技巧。反對「強行」鬆解結節,因過度用力會啟動交感神經系統,導致肌肉反而更緊繃。

有效釋放需「融化」限制。我們對阻力屏障施壓,靜待組織鬆弛。隨著缺血消退與血流恢復,肌節得以分離。此法順應神經系統運作,而非對抗。

掌握肌纖維方向至關重要。橫向觸診以尋找緊繃帶,平行於肌纖維方向剝離則有助排除代謝廢物。

解決觸發點之道

辨識肌肉結節的能力,將治療師從一般從業者提升為專科醫師。此能力需解剖知識與觸覺敏感度的綜合運用。透過追蹤緊繃帶、誘發抽搐反應及繪製牽涉痛圖,我們能找出功能障礙根本原因。無論治療上背、頸部或下肢,目標一致:恢復氧氣供應、恢復肌肉長度、恢復功能。此因果療法確保持久康復,而非短暫緩解。

常見指壓按摩問題解析:臨床專業視角

在RSM國際學院,我經常遇到人們對日式手法治療存在根本性的誤解。許多人僅將其視為放鬆身心的方式。然而,從運動醫學的角度來看,指壓療法究竟是什麼?它是一種嚴謹且基於解剖學的療法,旨在恢復身體的內部平衡。此療法融合了西方醫學的生理學原理與傳統中醫的能量理論體系。

人體並非孤立運作的部分,而是一個整合的整體。當患者表達疼痛時,初學者可能只會針對症狀進行治療,而專家則會尋找病因。這一區別貫穿我們的課程體系。我們教導結構排列決定能量與體液的流動。因此,我們所實踐的指壓療法具備精確性、計算性及高度臨床性。

了解指壓診斷與根本原因

我們方法論的核心是指壓診斷。與西方病理學標籤疾病不同,此診斷方法評估身體的平衡狀態。我們尋找「實」(過度緊張)與「虛」(虛弱)。

例如,下背部肌肉緊繃常因臀肌無力而代償。僅治療緊繃部位只能帶來短暫緩解,唯有處理虛弱環節,才能恢復骨盆穩定性。這種因果邏輯至關重要。我們觀察到姿勢異常會抑制經絡,阻礙身體自然恢復機制。因此,目標不僅是用力按壓,而是精準施壓以矯正失衡。

指壓療法的機制

顧客常詢問指壓療法與傳統精油療法的差異。主要區別在於指壓採用垂直按壓,且不使用乳液。顧客全程穿著衣物,使得關節可動態活動,而使用精油則會使關節滑溜,難以操作。

此技術依賴指壓,非摩擦皮膚。我們將手指垂直按壓特定穴位(壓穴),此靜態壓迫刺激深層機械感受器,進而啟動副交感神經系統,降低肌肉張力與心率。

我們強調有效指壓需「融入」組織。若壓力過猛,身體會產生防禦反應;相反,適當深度會產生「良性疼痛」——一種釋放感,表示身體對矯正產生反應。

指壓按摩與西式按摩的區別

雖然「指壓按摩」一詞常被使用,但專業上我們將其與西式按摩區分。西式按摩通常採用輕撫等手法,促進與肌肉纖維平行的血液流動。

相比之下,指壓採用靜態壓力與橫向按壓,更接近肌筋膜放鬆療法。其益處不僅限於肌肉骨骼系統,透過按壓經絡穴位,我們可調節自主神經系統,對壓力相關健康問題如失眠與消化障礙尤為有效。此壓迫如同泵浦,促進靜脈回流,加速組織修復。

治療方案與常見安全性問題

所需治療次數取決於組織生理狀況。常見問題多與治療頻率相關。急性拉傷需頻繁治療以防止瘢痕粘連;而肩周炎等慢性問題,單次治療不足以奏效。筋膜模式形成歷經多年,需持續治療方能恢復。

安全性亦為首要考量。一般而言,指壓為安全療法,但我們不會對靜脈曲張或開放性傷口施加深壓。孕婦需特別謹慎,合格專家會避開誘發分娩的穴位。

最終療效取決於指壓師。在RSM,我們強調治療師須培養專注的臨在感(「無心」),並訓練學生運用體重而非手臂力量,確保壓力穩定且深入,引導顧客肌肉放鬆而非抵抗。

無論您是潛在學員或客戶,理解這些技術細節至關重要。指壓非魔法,而是解剖學與生理學間精妙的互動。我們誠摯邀請您體驗此深奧療法,在此每個問題皆助您深化臨床復健的理解。

深入了解按摩與肌筋膜放鬆的差異解析

定義深層組織按摩的機制

在RSM國際學院,我們認為有效的徒手治療需要了解人體的各個層次。學生常常混淆不同的治療方式,但它們的生理目標卻截然不同。當我們直接作用於肌肉腹側時,我們實際上是在進行按摩。

深層組織按摩著重於肌肉的收縮單元:肌節。過度勞累的肌肉會累積代謝廢物,導致局部缺血和高張力「結節」。這種療法的主要目標是恢復這些肌纖維的血液循環。

我們透過有節奏的機械壓力來實現這一點。透過順著肌肉纖維方向進行按摩,我們能有效地將靜脈血從組織中泵出。新鮮的含氧血液湧入補充,沖走代謝廢物並疏通沾黏的肌肉纖維。因此,肌肉得以放鬆。按摩過程中會使用油或蠟等潤滑劑,讓雙手能順暢滑動。這種流暢的動作對於促進血液循環至關重要,而血液循環正是傳統運動按摩和復健按摩的特色所在。

肌筋膜放鬆背後的科學原理

相較之下,肌筋膜鬆解術針對的是筋膜系統。筋膜是包裹每一塊肌肉、骨頭和器官的結締組織基質。健康的筋膜富含水分,使肌肉能夠自由滑動。然而,創傷或不良姿勢會導致筋膜基質脫水增厚,使肌肉層黏連在一起。

傳統的按摩手法在這裡往往失效。因為按摩需要使用潤滑劑,所以它會滑過這些限制。而肌筋膜鬆解術則不需要潤滑劑。治療師必須在皮膚上形成“鎖定”,才能激活下方的結締組織。我們不是滑動,而是拖曳。

這種持續的剪切力利用了觸變性。當我們對緻密的筋膜施加熱和壓力時,它會從凝膠態轉變為溶膠(液態)。這使得膠原纖維能夠伸長。如果治療師過快地釋放張力,這種壓電效應就不會發生,限制仍然存在。

流動性與結構阻力的對比

按摩和肌筋膜放鬆的本質差異在於時間、摩擦力和意圖。混淆這兩種療法會導致效果欠佳。

按摩時,節奏較快,刺激神經系統,促進體液循環。這種感覺通常是“舒服的痛”,並能立即緩解疼痛。相反,肌筋膜放鬆療法(MFR)則較為緩慢。一次放鬆可能需要五分鐘。治療師會等待組織「融化」。這種感覺通常是灼熱感或拉伸感,疼痛會沿著解剖線放射到遠處區域。

例如,足底筋膜炎患者的病因可能在於頸部筋膜。按摩足部可以暫時緩解疼痛,但釋放頸部筋膜的張力會改變整個系統的結構完整性。

臨床邏輯:何時使用哪種療法

在RSM,我們依靠因果邏輯來選擇合適的治療方案。當組織感覺僵硬或姿勢偏差固定時,我們會優先考慮肌筋膜治療。如果客戶有疤痕組織或慢性活動受限,且這些情況對運動沒有反應,我們必須先處理包裹組織(筋膜)的結構,然後再處理其中的肌肉。

相反,當疼痛局限於肌肉腹部時,例如運動後的延遲性肌肉酸痛(DOMS),或肌肉組織感覺鬆弛腫脹時,我們會優先選擇深層組織按摩。此時,按摩的目標是促進血液循環和抑制副交感神經活動。

解剖學級聯和因果鏈

舉例來說,以肩胛提肌為例。它附著於上頸椎和肩胛骨。當患者出現頸部僵硬時,通常的治療方法是針對頸部肌肉。然而,如果由於胸小肌緊張導致肩胛骨下沉,肩胛提肌就會被機械性地拉長並處於持續張力狀態。

按摩「僵硬拉長」的肌肉會加重疼痛。有效的治療方法是對胸小肌進行筋膜擴張。放鬆前筋膜可以讓肩胛骨回到中立位置,進而讓頸部肌肉放鬆。這種將解剖學、生物力學和疼痛聯繫起來的因果鍊是我們課程的基礎。

優化運動和結構完整性

最終,選擇深層組織按摩還是肌筋膜放鬆取決於組織的阻力。學生經常問通常需要多大的壓力。在按摩療法中,壓力是為了克服肌肉張力。而在肌筋膜放鬆中,壓力是為了活化組織屏障並等待。

池田博典創立RSM的初衷是超越死記硬背。我們認為疼痛會騙人;症狀的部位很少是問題的根源。傳統按摩只是治標不治本,而結構整合療法則著重於矯正病因。

無論目標是提升菁英運動員的競技水平還是促進整體健康,治療師都必須做出抉擇:我們是在沖洗引擎,還是在修復底盤?透過尊重人體獨特的生理機能,我們得以消除束縛人體結構的種種限制。這種雙管齊下的方法確保我們的學員能夠獲得持久的效果,不僅緩解疼痛,更能恢復身體的流暢運動能力。